近日,我院邢丽丹教授团队在国际知名期刊《Joule》上发表了题为“Correlating Electrode Nano-confinement to Interphase Chemistry”的研究论文。该研究系统揭示了电极表面微观结构对界面层(Inner Helmholtz Layer)中电解液溶剂化组分的调控作用,以及这些溶剂化组分的分解如何影响电极/电解液界面的固态电解质相(SEI)形成。研究成果为高性能电池体系的界面设计提供了新的理论框架和策略。该论文由华南师范大学化学学院邢丽丹教授与美国 SES AI 公司首席科学家许康博士共同通讯。华南师范大学为论文第一完成单位,我院2020 届硕士生李冠杰为第一作者。

研究背景与意义

电极/电解液界面对于电池化学至关重要,它不仅拓展了电解液的电化学稳定窗口,使极端电位条件下的电极材料得以应用,还直接影响电池的循环寿命和安全性。然而,尽管界面研究已有数十年积累,对界面层的形成机制仍缺乏原子尺度上的深刻理解。现有研究主要关注电解液侧的影响因素,如溶剂分子、盐阴离子、添加剂及工作离子的溶剂化结构,而从电极微观结构角度调控界面层的研究仍较为匮乏。本研究突破了这一传统研究范式,系统揭示了电极层间距如何影响界面电场强度,并进一步决定界面溶剂化组分及 SEI 结构,提供了一种优化界面层的新策略。

研究内容与发现

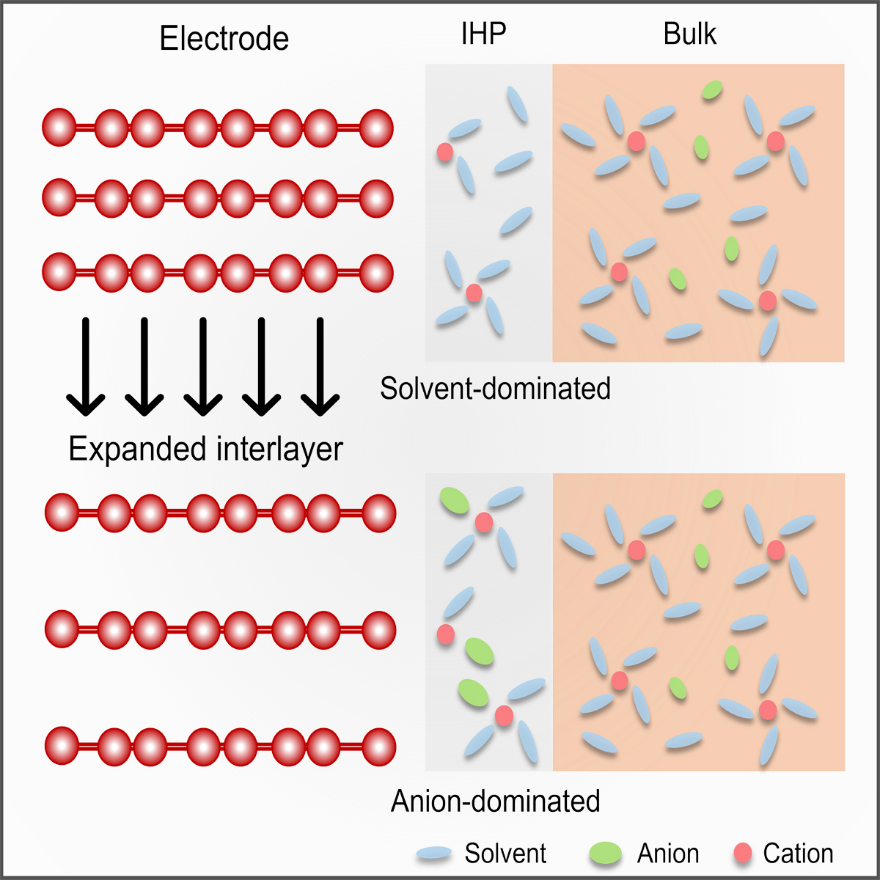

本研究采用层间距不同的碳材料(石墨d002 = 0.338 nm、硬碳d002 = 0.390 nm、石墨烯d002 处于微米级)作为研究对象,并以碳酸丙烯酯(PC)基电解液作为可靠的“界面标记物”,建立了电极微观结构与界面化学之间的构效关系。研究发现:1、层间距影响界面电场强度。在相同电位下,层间距越小,界面电场强度越强,对阴离子的静电排斥力更大,导致内亥姆霍层中阴离子浓度降低。2、界面溶剂化结构决定 SEI 组分及其钝化能力。石墨负极(层间距小,界面贫阴离子):溶剂分解占主导作用,SEI 中 LiF 含量低,PC 发生持续分解,界面钝化能力差。硬碳负极和石墨烯(层间距大,界面富阴离子): 形成富含 LiF 的稳定SEI膜,阻止PC进一步分解,实现良好的电化学稳定性。3、实验验证:扩展石墨层间距可彻底消除 PC-石墨不兼容性。采用钠-醚共嵌石墨,将石墨层间距扩展至 0.387 nm,发现典型的“PC-石墨”不兼容性问题被彻底消除,并成功实现高度可逆的 Li⁺ 嵌入/脱嵌反应。

机理解析与研究价值

理论计算揭示了原子尺度的作用机制:拓宽电极层间距可削弱界面电场强度,降低对阴离子的静电排斥力,促使形成富阴离子的溶剂化壳结构,并最终主导形成富含 LiF 的 SEI 层。值得注意的是,该机理在多种电解液体系中均得到了实验验证,表明这一机制具有普适性。

本研究首次揭示了界面层的形成不仅取决于电解液,还受到电极表面微观结构的显著影响,填补了该领域的重要空白。研究表明,电极微观结构调控界面层是一种有效的优化策略,与传统的电解液优化手段形成互补,为下一代高性能电池的开发提供了新的设计思路。随着MXene、开放框架材料等具有不同层间距和孔结构的先进材料不断涌现,基于电极微观结构驱动的界面调控策略有望成为未来电池界面研究的重要方向,推动界面化学领域迈向新的高度。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542435125000558